はじめに・・・「ラヴィンツァラ」と「ラベンサラ」は別物です。

ラヴィンツァラはラベンサラと呼ばれていたこともあり、いまだに混同されることがあります。

たくさんの種類がある精油の中から、ラベンサラをピンポイントで探す人というのは、どこかで「ラベンサラは風邪やインフルエンザ対策に役立つ」という記事を見たからではないでしょうか。

学名、香り、含有成分、効能が明らかに違うので、期待する香りや効能を体感するためにも、しっかり確認することが大事です。

この記事では、

- ラヴィンツァラとラベンサラの違い

- 風邪やウイルス対策にはどちらを使うか

- 購入する前に何を確認すれば良いか

についてご紹介します。

▷ ラヴィンツァラとラベンサラ、ウイルス対策にはどちらを使う?

▷ ラヴィンツァラとラベンサラの精油、どう違うの?

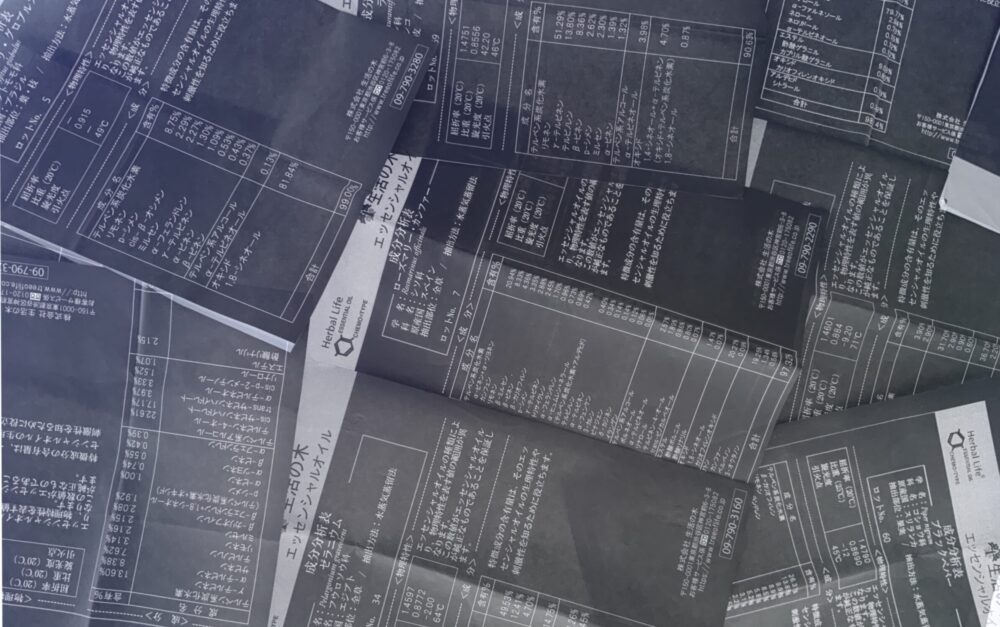

▷ 買う前に確認するのは学名と成分

・ラヴィンツァラ

・ラベンサラ

▷ まとめ:ラヴィンツァラとラベンサラの違いは?ウイルス対策に使うのはどっちがおすすめ?

▷ 今回ご紹介した精油

ラヴィンツァラとラベンサラ、ウイルス対策にはどちらを使う?

ラヴィンツァラもラベンサラもウイルス対策に役立ちますが、特に呼吸器系や免疫力に働きかけてくれるラヴィンツァラのほうを使います。 「なんだか喉がイガイガする」「鼻がムズムズする」―― そんな風邪のひき始めに、自然な香りの力=アロマケアがとても役立ちます。 中でも手軽に始められるのが、精油のマグカップ吸入法と、症状の緩和を助けるア ...

風邪のひき始めにおすすめのアロマケア|精油のマグカップ吸入と役立つアロマグッズ6選

ラヴィンツァラとラベンサラの精油、どう違うの?

ラヴィンツァラとラベンサラは、学名のほか、成分にも違いがあります。

ラヴィンツァラの学名は『Cinnamomum camphora』で、1.8シネオールという成分を多く含みます。

一方、ラベンサラの学名は『Ravensara aromatica』で、リモネンという成分を多く含みます。

また、余談ですが、ラヴィンツァラは「ケモタイプ」の精油です。

同じ植物・同じ学名だけど、精油のもとである植物の育つ環境が違えば、芳香成分や、芳香成分の含有量が異なることがありますが、この生育環境によって含有成分が異なる精油のことをケモタイプの精油と言います。

例えば精油のクスノキやホーリーフは、学名がラヴィンツァラと同じ『Cinnamomum camphora』ですが、

クスノキは日本原産で、ケトン類のカンファーが50%以上、

ホーリーフはアジア(台湾)原産で、テルペン系アルコールのリナロールが90%以上、

ラヴィンツァラはマダガスカル原産で、オキシド類の1.8シネオールが約60%前後です。(参考:生活の木 成分表)

作用が穏やかで、ユーカリ・ラディアータと同じく、子供にも使いやすい精油です。

ケモタイプの例はまだある!ちょっとだけ紹介

例えば、タイムとローズマリーの精油。

【タイム】

植物の学名は「Thymus vulgaris」

植物は同じ、だけど成分に違いがある

● タイム・ゲラニオール【Thymus vulgaris CT(Geraniol)】

● タイム・チモール【Thymus vulgaris CT(Thymol)】

● タイム・ツヤノール【Thymus vulgaris CT(Thujanol)】

これを、

「タイムには、ゲラニオール、チモール、ツヤノールというケモタイプがある」

と表現することができます。

【ローズマリー】

植物の学名は「Rosmarinus officinalis」

植物は同じ、だけど成分に違いがある

● ローズマリー・カンファー【Rosmarinus officinalis CT(Camphor)】

● ローズマリー・シネオール【Rosmarinus officinalis CT(Cineole)】

● ローズマリー・ベルベノン【Rosmarinus officinalis CT(Verbenone)】

これを、

「ローズマリーには、カンファー、シネオール、ベルベノンというケモタイプがある」

と表現することができます。

CT=ケモタイプ、CTのあとの( )内が含有成分を表しています。少しややこしいでしょうか。 良質な精油を選ぶためには、信頼できるメーカーの製品を選び、目的に応じて自分に合った精油を選ぶことが大切です。 精油は心身に良い影響を与えると言われていますが、正しい選び方をしないとその効果を最大限に ...

ケモタイプの精油は含有成分に大きな違いがあるため、精油の芳香成分をしっかり把握し、目的に合ったものを正しく使うことが大切です。

ケモタイプ精油を使ったアロマテラピーにおすすめの精油メーカーとして、「生活の木」、「ニールズヤード レメディーズ」、「プラナロム」、「フレーバーライフ」、「プリマヴェーラ」などがあります。

信頼できる精油メーカーと選び方 - メディカルアロマに使える精油も紹介!

より詳しく精油の知識を学びたい、セルフケアに役立てたいという方は、自宅で学べて資格も取れる講座もあります。この機会に精油の特徴や正しい使い方を学んでみてはいかがでしょう。

-

メディカルアロマとは?アロマとの違いやおすすめ資格など詳しく紹介!

現代人が抱える不調のケアや、予防医療が重要視されている今、自然で効果的なアプローチを提供する手段としてメディカルアロマが注目されています。メディカルアロマとは、精油(エッセンシャルオイル)をリラクゼー ...

買う前に確認するのは学名と成分

ラヴィンツァラとラベンサラの違いは、学名と含有成分で確認できます。

ラヴィンツァラとラベンサラ、それぞれの特徴を見ていきましょう。

ラヴィンツァラ

学名:Cinnamomum camphora CT(Cineole)(CTは省略されることもあります)

科名:クスノキ科

抽出部位:葉・枝

抽出方法:水蒸気蒸留法

香り:ユーカリやローズマリーの香りに似ていますが、ツンとしたクリアな感じではなく、すーっとした爽やかな香りです。「香りの良い葉」という意味もあります。

成分:オキシド類(1.8シネオール)を多く含みます(約60%前後)。

ほかに、テルペン系炭化水素類(サビネン、α-ピネン、β-ピネン)、

テルペン系アルコール類(α-テルピネオール、テルピネン-4-オール)など。

主な作用

せき・たん、花粉症などの呼吸器系の不調に期待できます。

抗ウイルス作用があり、風邪などのウイルスの予防対策におすすめです。

鎮静作用があるので、ぐっすり眠りたいときに。

免疫力を高めてくれたり、鼻づまり、筋肉痛にも役立ちます。

効能がラベンダーのように幅広く、無人島に1本持っていくならラヴィンツァラという人もいるほどです。

-

ラヴィンツァラ精油|香り、成分、効能、ブレンドの相性、使い方

ラヴィンツァラ精油は、ユーカリ・グロブルスの香りに似ていて、スッとした清涼感のある香りです。 抗菌・抗ウイルス作用、去痰作用、鎮痛作用などの働きを持つ成分「1,8-シネオール」を多く含みます。 ...

ラベンサラ

学名:ラベンサラ:Ravensara aromatica

科名:クスノキ科

抽出部位:葉

抽出方法:水蒸気蒸留法

香り:甘さの中にもスパイシーさを感じる香りです。

成分:テルペン系炭化水素類のサビネン、リモネンを多く含みます。

ほかに、フェノール類のメチルオイゲノール、

テルペン系アルコール類のリナロール、

テルピネン-4-オールなど。

主な作用

抗ウイルス作用があり、風邪などのウイルスの予防対策に役立ちます。

ストレスや緊張を和らげてくれます。

気持ちをリラックスさせてくれるので、不安やストレスなどで眠れないときに役立ちます。

まとめ:ラヴィンツァラとラベンサラの違いは?ウイルス対策に使うのはどっちがおすすめ?

ラヴィンツァラとラベンサラの違いを見るときは、学名と含有成分を確認します。

「ラヴィンツァラ」の学名は

Cinnamomum camphora CT(Cineole)、またはCinnamomum camphoraで、

1.8シネオールを多く含みます。

一方、「ラベンサラ」の学名は

Ravensara aromaticaで、

リモネンを多く含みます。

ラヴィンツァラもラベンサラもウイルス対策に役立ちますが、特に呼吸器系や免疫力に働きかけてくれるラヴィンツァラのほうがおすすめです。

ラベルに「ラヴィンツァラ」または「ラベンサラ」と表示されていても、学名と成分はしっかり確認を。

芳香浴はもちろん、手作りのアロマオイルやアロマスプレー、アロマバスなど、リラクゼーションだけでなく、セルフケアの1つとして役立ててみてはいかがでしょう。