香りで癒されるだけでなく、心と体にしっかり働きかけるアロマテラピー。

「もっと深く学んで、自分や家族の健康管理に活かしたい」

「趣味から一歩進んで、資格を取って活動の幅を広げたい」

そんな方に向けて、アロマの資格講座の選び方とおすすめ資格を、初心者向けから本格派までわかりやすくご紹介します。

アロマの資格には、リラックスや美容を目的としたセルフケア向けから、医療・介護・福祉の現場で使えるメディカルアロマ・クリニカルアロマまで、幅広い種類があります。

この記事では、目的別におすすめの資格を比較しながら、「自分にぴったりの講座はどれ?」が見つかるように、詳しく解説していきます。

「アロマをもっと活用したい」あなたに、ぴったりの一歩を見つけてください。

▷ アロマを学ぶなら資格取得が近道?

▷ 資格講座で学べる内容とは?

▷ アロマ資格の種類と目的別の選び方

▷ おすすめのアロマ資格講座【実際の学び手から人気】

▷ 自分に合った講座の選び方|オンライン・通学・通信の違い

▷ アロマの学びがあなたの毎日をどう変える?

▷ まとめ|“好き”を深める学びを始めよう

アロマを学ぶなら資格取得が近道?

アロマが好きで、もっと深く学びたい――そう思ったとき、自己流では物足りなさを感じることはありませんか?

香りの楽しみ方はもちろん、精油の成分や体への作用、禁忌の知識などもきちんと理解したいと思ったら、資格講座での体系的な学びが近道です。

とくに最近は、「メディカルアロマ」や「クリニカルアロマ」といった目的に特化した専門資格も増えており、家族のケアや介護、心のケアにアロマを役立てたいという方からも注目されています。

-

メディカルアロマとクリニカルアロマの違い|看護師や医療従事者に合う資格とは?

「メディカルアロマとクリニカルアロマ、どちらが自分に合っているのか分からない…」 そんな声を、看護師や介護士など、医療・福祉の現場で働く方からよく耳にします。 どちらの言葉も「医療的に活用できそう」な ...

資格講座で学べる内容とは?

資格講座では、以下のような知識と技術を体系的に学べます。

精油の基礎知識

精油の薬理作用と禁忌

精油ブレンドと実践

解剖生理学やホルモン系への作用

心身に合わせたアロマケアの提案 など

(※ 資格講座によって学べる内容に違いがあります。)

こうした学びは、「なんとなく良い香り」から「体調や気持ちに合わせて使える香り」へと、アロマとの関係性を一歩深めてくれます。

アロマ資格の種類と目的別の選び方

アロマ資格は大きく以下の3タイプに分類できます。

| 資格の種類 | 特徴 | 向いている人 |

| 趣味・ライフスタイル型(一般的なアロマ) | 基本的な知識と家庭での活用法 | アロマ初心者/日常に取り入れたい人 |

| メディカルアロマ | 精油の薬理作用や体調別ケアを学ぶ | 健康管理やセルフケアに活かしたい人 |

| クリニカルアロマ | 解剖生理学や症状別対応まで専門的 | 看護師、介護士など医療・介護分野の人 |

資格選びのチェックポイントは3つ!

目的は「癒し」か「ケア」か?

使いたい対象は「自分だけ」か「家族・他人も」か?

知識レベルは「趣味」か「専門的」か?

この3つを考えると、自分に合った資格が見えてきます。

おすすめのアロマ資格講座【信頼と実績のある団体から厳選】

アロマを体系的に学びたい方におすすめの資格講座を、目的別に3つご紹介します。いずれも信頼性が高く、学んだ知識を実生活やお仕事に活かせる内容です。

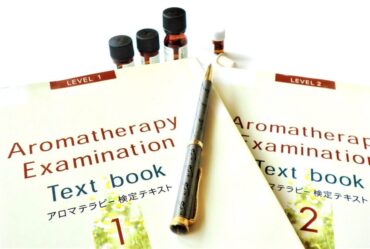

◆ AEAJ「アロマテラピー検定 1級・2級」

【対象】

アロマ初心者/香りを楽しみたい方。

【特徴】

AEAJは内閣府に公益認定された、アロマテラピー関連で唯一の公益法人。アロマテラピー検定1級・2級では、基本的な精油の知識・使い方・安全性を体系的に学べて、検定後は「アロマテラピーアドバイザー」資格も目指せます。

【おすすめポイント】

学習範囲が広すぎず、生活に役立つ内容が中心。独学・通信・通学どのスタイルにも対応。

👉 詳しくはこちら:AEAJ アロマテラピー検定1級・2級対策講座

-

アロマテラピー検定対策に「ユーキャン」と「独学」どっちが向いている?メリット・デメリットを比較

アロマテラピー検定に挑戦しようと思ったとき、誰もが最初に迷うのが、「通信講座を使うべきか、それとも独学で大丈夫か?」という選択です。 今回は、特に人気のU-CAN(ユーキャン)のアロマ講座と、独学での ...

◆ 日本統合医学協会「メディカルアロマインストラクター」

【対象】

家族の健康ケアや不調へのセルフケアに活かしたい方。

【特徴】

体調別のアロマケア・症状別レシピの作成方法・精油の薬理作用を学べる「メディカルアロマ」の基礎講座。医療現場での使用事例や安全な使い方にも言及。

【おすすめポイント】

自宅学習&オンライン対応。育児・介護世代にも人気。専門知識がしっかり身につく。

👉 詳しくはこちら:メディカルアロマインストラクター資格取得講座 公式サイト![]()

-

メディカルアロマとは?アロマとの違いやおすすめ資格など詳しく紹介!

現代人が抱える不調のケアや、予防医療が重要視されている今、自然で効果的なアプローチを提供する手段としてメディカルアロマが注目されています。メディカルアロマとは、精油(エッセンシャルオイル)をリラクゼー ...

◆ 日本統合医学協会「クリニカルアロマインストラクター」

【対象】

看護・介護職、カウンセラー、心身ケアにアロマを取り入れたい方。

【特徴】

解剖生理学とアロマセラピーを統合的に学び、臨床レベルで香りを活用する技術を習得。症状別のブレンド提案やコンサルテーション技術も身につく本格派資格。

【おすすめポイント】

医療・介護現場でアロマを活かしたい方に最適。実践的・科学的なカリキュラム構成が特長。

👉 詳しくはこちら:クロニカルアロマインストラクター資格取得講座 公式サイト![]()

-

【医療・介護現場で活かせる】クリニカルアロマインストラクター資格講座とは?

癒しの香りだけで終わらない。 “症状に寄り添えるアロマ”を学ぶ人が、今、増えています。 「アロマは好きだけど、もっと専門的に学びたい」「人の役に立つ知識を身につけたい」──そんなあなたにおすすめなのが ...

※ 各講座の内容・学習スタイル・費用などは、公式サイトにて最新情報をご確認ください。

自分に合った講座の選び方|オンライン・通学・通信の違い

| 形式 | メリット | デメリット |

| オンライン | 場所を問わず学べる/録画で復習可 | 実技は自分で練習が必要 |

| 通学 | 実習や講師からのフィードバックがある | 通学時間・費用がかかる |

| 通信講座 | 自分のペースで進められる | モチベーション管理が必要 |

アロマの学びがあなたの毎日をどう変える?

── 日常の“もしも”に、あなたの知識が役立つ瞬間が増える。

アロマを深く学ぶことで得られるのは、香りの知識だけではありません。「自分や大切な人をいたわる力」が、確実に育ちます。

ここでは、資格を取得した後にどのような未来が待っているのか、具体的なイメージとともに紹介します。

◆ 家族の不調に「まずアロマでできることは?」と考えられるように

たとえば、

「子どもが頭が痛いと訴えてきたけど、熱もないし病院に行くほどじゃない」

「更年期の母が夜なかなか眠れず、疲れがとれないと言っている」

そんなとき、以前のあなたなら不安に包まれていたかもしれません。

でも、アロマを学んだあなたなら、こう考えられます。

「ラベンダーとスイート・マージョラムを使って、リラックスできるバスソルトを作ろう」

「ペパーミントのロールオンでこめかみをマッサージしてあげよう」

「寝室に精油を焚いて、副交感神経が働く環境を整えてあげよう」

「何かしてあげられることがある」と思えるだけで、家族も安心し、あなた自身の心も落ち着きます。

こうした“日常のセルフケアスキル”は、学ばなければ手に入らない一生ものの知識です。

◆ 介護や看護の現場でも、香りを「ケアの選択肢」として活用できる

特に高齢者のケアに携わる方からは、次のような声が寄せられています。

「認知症のおばあちゃんに、アロママッサージをしてあげたら笑顔が増えた」

「トイレ介助後の手のにおいが気になるときに、ティートリーやユーカリの香りが役立った」

「“匂いが心地よい”だけで、高齢者の表情がやわらぐ」

香りの力は、薬では補えない“こころの安心”を与えてくれるものです。

クリニカルアロマなどを学べば、医療や介護の現場でも、安全に香りを活用できるスキルが身につきます。

-

看護師におすすめのアロマ資格3選|癒しの力を“臨床の現場”で活かす方法とは?

「患者さんの不安や痛みを和らげたい」 「ストレスの多い医療現場で、自分自身の心もケアしたい」 そんな想いを持つ看護師さんたちの間で、今「アロマ資格」の取得が注目されています。 この記事では、 看護師に ...

◆ 将来的には「アロマを教える側」や「独立開業」も視野に入る

「アロマを学んで終わり」ではありません。

資格を取った後に、こういったステップアップの道も広がっています。

自宅でアロマ教室を開く。

カウンセラーやセラピストとして独立。

看護師や介護士として、臨床の場でアロマケアを導入。

一度身につけた知識は、副業やセカンドキャリアの土台にもなります。

アロマは、一生かけて深めていける“癒しの専門知識”なのです。

まとめ|“好き”を深める学びを始めよう

アロマをもっと深く、正しく、安全に活かしたい――。

そんな想いを持つあなたにとって、資格講座は“好き”を“信頼できる技術”に変えてくれるツールです。

香りの知識は、心身のセルフケアや家族の健康管理、介護現場や心のケアにもつながるスキルになります。

「誰かのために」「自分のために」香りを選び、ケアできる知識は、一生使える“心強い道具”になるはず。

どの講座が自分に合っているか、ぜひ比較しながら検討してみてください。